Tips

“篁岭模式”,走的是一条文化产业拉动之路,将篁岭打造成旅游基地和度假基地,最终成为村民家门口的就业“基地”,并将村民变成篁岭文化产品的生产者、服务者与这一模式的最大受益者。

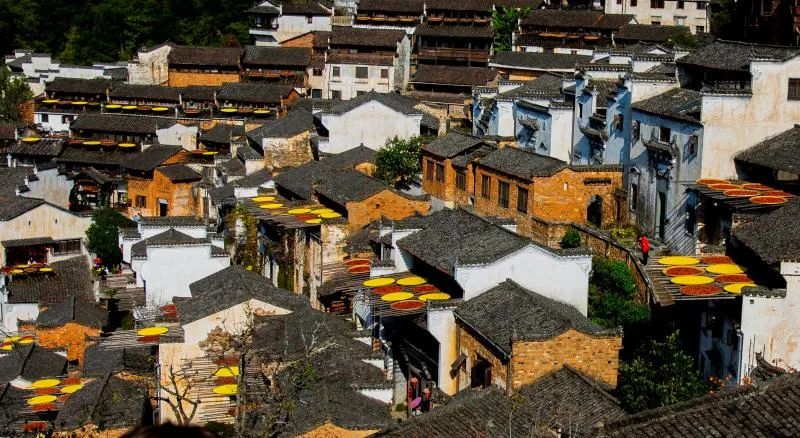

上周去江西婺源,看到被称为最美中国符号的“篁岭晒秋”景观。

篁岭是一个坐落在山崖上的村落,有着500多年历史,房子依山而建,高高低低的石阶连着前屋与后屋,对面山坡上满是层层叠叠的梯田。其中最为养眼的,是这里极富农俗特色的“晒秋”:村落的屋顶铺满晒盘,火红的辣椒、金黄的菊花、橙色的玉米……五彩斑斓的农家晒秋与精致的徽州建筑相辉映,呈现出一片华丽浓郁的山村丰收图。景点人员介绍,除了“晒秋”之外,这里还有春赏梯田花海、夏玩水街乐园、冬品乡村民俗,篁岭四季皆可入画,形成了一个以“晒秋图”为核心意象的“篁岭晒风光”系列。

望着晒秋美色与沉醉于晒秋美色中的如织游客,我想到:一个坐落在山崖上的村落,何以成为全国著名的网红景点,吸引如此多的国内外游客?

我试图探寻一些“篁岭晒秋”背后的东西。

下山以后,见到篁岭景区入口的对面,有一片徽派建筑风格的三层楼房,这里既是村民的住宅区,也是景区民宿与饭店酒馆的聚集区。原来,这里便是篁岭新村。几年前,篁岭山上的村民全部下山搬进了这里的新居。

我与住宿房东聊天,与餐馆老板攀谈,然后绕村走访,逐渐,一个被称为“人下山”、“屋上山”、“貌还原”的“篁岭模式”,展现在我的眼前:

“人下山”——通过“以屋换屋”的形式,对村庄山上原建筑物进行全面产权收购,原住民统一安置,逐步搬离故居,迁入山下统一建造的楼房。

“屋上山”——吸纳社会资本,对山下缺乏保护的20多栋徽派古建,实施异地搬迁上山,集中开发运营,认养人拥有经营使用权,政府资产权属不变,将之打造成景区民宿古建的“压轴名片”。

“貌还原”——除了建新似旧、修旧如旧,保持原有村落建筑古貌,更通过内涵挖掘、文化灌注、活态演绎等方式凸显古村文化的“原真性”和民俗文化的“原味性”,实现古村落文化、民俗文化及生态文化的完美融合。

这便是“篁岭模式”:通过对村庄进行全面产权收购、搬迁安置的办法,使古村落建筑和古村文化得以保持,再加以修缮,最佳地呈现篁岭古村风貌。

我陷入沉思:“篁岭模式”可圈可点之处甚多,如通过市场经济杠杆进行产权收购、建设品牌乡村景点、“古徽建保护”以及“晒秋民俗传承”等等,这些皆为亮点。又觉得,这些亮点其实并不是最终落脚点。最终的落脚点,应该聚焦在当地的村民身上:村民有没有收获利益,有没有得到实惠,这种利益和实惠是否可持续?

“篁岭模式”的决策者很好地回答了这个问题。据住宿的篁岭房东介绍:现在村里所有人都有事可做。自2015年开业后,篁岭村人均年收入从3500元增长至4万以上。

不难想像,决策者在开发篁岭景点的时候,定是要算账的,既要算经济效益账,也要算社会效益账,还会算当地政府的政绩账。但是,无论怎样算账,都不能忘记给当地老百姓算账:是不是有利于百姓的根本利益?有否将百姓的根本利益最大化?看来,“篁岭模式”决策者充分考虑到了这一点。他们采取企业与农户“共同入股、共同保护、共同开发、共同受益”的可持续共建模式,走文化产业拉动之路,将篁岭打造成旅游基地和度假基地,最终成为村民家门口的就业“基地”,并将村民变成篁岭文化产品的生产者、服务者与这一模式的最大受益者。

这,才是“篁岭模式”最有价值的地方!

“篁岭模式”具有不可复制性,但我认为,这一模式所蕴含的民本思想并最终让村民可持续受益的理念,则是值得一些自然条件接近或相似山村学习借鉴的。因为,坚持民本思想,方能可持续收益;而实现可持续收益,才会有强大的生命力!

2020年11月