101

绍兴的汛期。

绍兴的先人们早在秦汉时期,就已发现了“江南卑湿”的规律,掌握了很多汛期知识,并探索出了丰富、实用的防汛措施,如建设古纤道、避风塘等。

现在,每年的4月15日至10月15日是绍兴的“法定汛期”。其中4—6月一般为梅汛期,7—10月一般为台汛期。绍兴的降水量多集中在这两个时段,大约占年降水量的70%。

“黄梅时节家家雨,青草池塘处处蛙。”南宋大诗人赵师秀的诗句,描写的正是江南梅汛期的景象。

台汛因台风而致。自有现代气象记录以来,与绍兴有关的台风,大体上有三个特点。一是产生影响的时间,一般在双休日等节假日。二是登陆的时段,往往在后半夜、凌晨。三是由于地形优越,加上防范工作严密充分,常常有惊无险,损失较小。

102

谚语中的梅雨。

“发尽桃花水,必是旱黄梅。”说的是4月与6月的天气有某些相关性,若4月多雨,6月梅雨便会偏少。

“夏至落雨做重梅。”说的是夏至下雨,说明冷空气还有一定的势力,阴雨天气便会增多。

“小暑一声雷,倒转做黄梅。”说的是小暑时节已进入盛夏,若打雷则表明北方冷空气势力较强,易与当地的暖空气交汇,出现阴雨天气。

谚语是民间广为流传、言简意赅的短句、韵语,是人们对生活与生产经验的深刻总结,是自然现象与社会现象的规律性反映。这种总结与反映,只有在漫长的岁月中细心观察、悉心提炼才能完成。越中多俗语、谚语,越人善观察、提炼,由此可见。

103

好气候帮助绍兴人“成气候”。

绍兴有一句夸人的话,叫作“成气候”。这“成气候”,在很大程度上得益于绍兴的好气候。这好气候便是最原始的“天时”。

绍兴特殊的地势、地形、地貌,加上所处的亚热带季风气候区,形成了季风显著、四季分明、湿润多雨、温和宜人的气候特征。年平均气温17℃,降水量1500毫米,全年晴阴天250天左右,年平均风速每秒3米左右。

这种宜人的气候,自然是十分有利于人的生产生活、生长发育与聪明才智的发挥的。

104

环球同此凉热。

全球气候变暖,绍兴也不例外。据2018年2月24日的《绍兴日报》报道,2016年与2017年,是绍兴历史上最热的年份。

这两年,绍兴平均气温均为182℃,比常年偏高13℃,比2015年偏高07℃,比2007年偏高01℃,成为绍兴自1972年有现代气象记录以来的最高峰,也是自1997年以来连续第20个、第21个偏暖年。

2016年,全市最高气温在350℃及以上的高温天数平均达到36天,比常年平均多8天。全市极端最高气温为7月29日新昌气象站观测到的402℃。

2017年,全市最高气温在350℃及以上的高温天数平均达到50天,比常年平均多22天。全市极端最高气温为412℃,出现在7月23日的诸暨站和7月24日的诸暨站与新昌站。

105

绍兴真是物华天宝之地。

这里有得天独厚的自然环境。温和的气候,适中的雨量,肥沃的土地,丰富的资源,使得兰花、茶叶、香榧等地方物产品类众多,源远流长。

这里有勤俭朴素的民风习俗。创业的传统,吃苦的精神,精明的谋划,丰歉的兼顾,使得小酱瓜、霉千张、茴香豆等地方特色产品琳琅满目。

这里有层出不穷的名人名家。人、物的佳话,美丽的传说,美好的故事,相映生辉,使得黄酒、青瓷、铜镜等诸多地方产品,除了充满浓浓的乡土味外,更有了深厚的历史文化底蕴,散发出与众不同的魅力。

106

青瓷故乡。

瓷器是“四大发明”之外,中国又一在人类发展史上具有开天辟地意义的伟大发明。

人类最早的瓷器是青瓷,青瓷的源头在中华越地,源头的中心在绍兴上虞。以先秦越国中心故地命名的越窑,是起源最早、规模最大、种类最全、纹饰最繁、烧制时间最长、影响最为广泛深远的青瓷窑系。

从陶到瓷,从原始瓷到成熟瓷,越窑青瓷诞生的意义,不亚于从猿到人。她的成长与壮大,有力地促进了人类的文明进步。这是越人为人类文明做出的划时代的贡献。

107

茶圣赞越瓷。

“碗,越州上”;“瓯,越州上”;茶,“越州上”。这是我国唐代茶圣陆羽在他的不朽著作《茶经》中发出的赞叹。

得益于唐代皇室崇茶、士人扬茶、释道重茶、商人卖茶、举国饮茶的社会背景,越州以制瓷与产茶的双重独特优势、瓷源所在地的无与伦比的身份,率先成为唐代上等瓷茶具的制作中心。

108

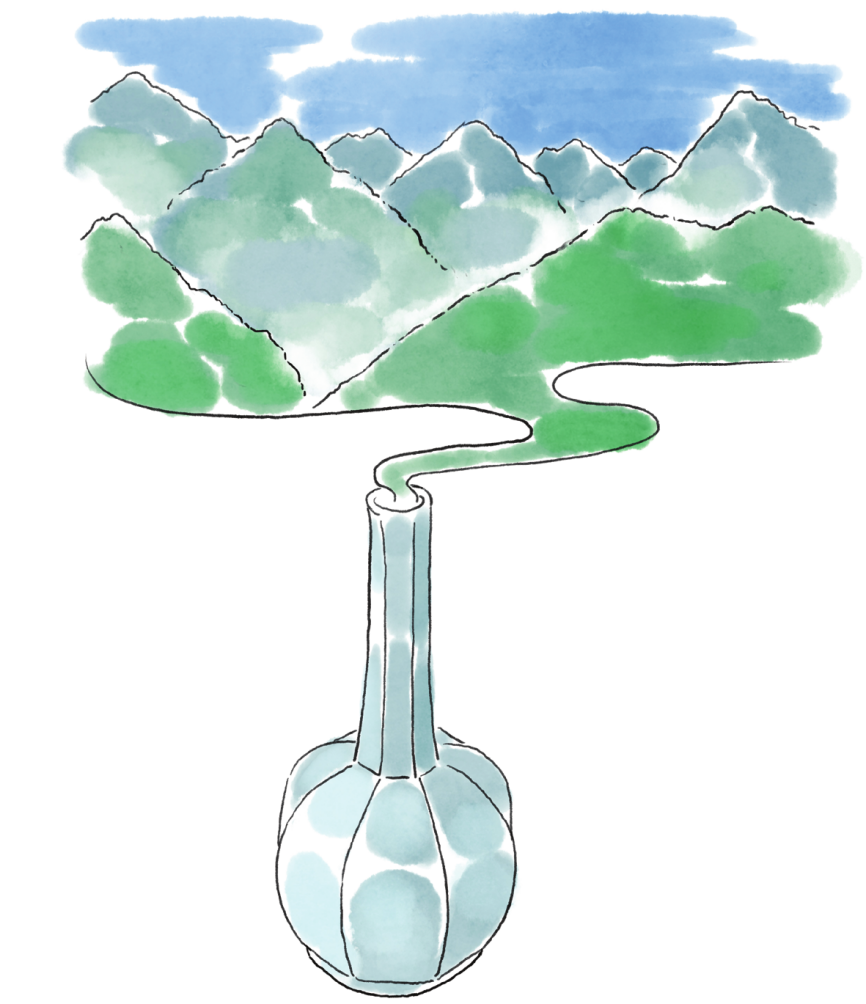

秘色瓷。

唐代越器的集大成者和杰出代表,是光芒四射、神秘莫测的秘色瓷。

秘色瓷秘在历时长久。从文献记载与考古发现判断,秘色瓷始制于9世纪初,终烧于南宋初年,历时400年左右。

秘色瓷秘在千峰翠色。晚唐诗人陆龟蒙在《秘色越器》中写道:“九秋风露越窑开,夺得千峰翠色来。”1987年,在陕西扶风法门寺真身宝塔地宫出土的14件秘色瓷,便充满了这种似千峰般变幻莫测、令人着迷的神秘之色。

秘色瓷秘在官方背景。一方面,作为越窑青瓷珍品的秘色瓷,大都为皇宫与官府所用。另一方面,有关的文献与出土实物上,常常可见“御窑”“贡窑”等字样。特别是“官窑”“官样”等其他与“官”“监”字相关联的字样告诉我们,在御窑、贡窑生产秘色瓷之外,还有大量官方定样、官方监制的民窑在生产秘色瓷。这也从一个侧面反映了秘色瓷是何等的辉煌与神秘。

九秋风露越窑开,夺得千峰翠色来

109

越人首创养蚕与丝织。

于越是一个善于创新的古老族群。在湖州钱山漾遗址出土,迄今发现的世界上最早的家蚕丝制品,便是由古越人生产的。这是越人对人类文明的一大贡献。

1995年浙江省博物馆入藏的越王者旨於睗剑,剑柄上所缠裹的丝织品有两类:一是丝带,长约190厘米,细而平滑,且仍有弹性;二是平纹丝织品。从中可见,越人的养蚕与丝织技术是一脉相承的。

今日纺织业之所以能够成为绍兴的支柱产业,大概同样也是越人织造基因的一种遗传吧。

110

绍兴纺织源远流长。

越国时,绍兴纺织业已相当发达。《吴越春秋》留下了越献吴“葛布十万”的记载。

《汉书·食货志》中,有越地“还庐树桑”“女修蚕织”的记载。

《后汉书·陆续传》中载,东汉时,光武帝刘秀“常敕会稽郡献越布”。

《后汉书·朱儁传》中讲到,汉时官至太尉的朱儁,是会稽上虞人,他的母亲曾以贩缯帛(一种丝织品)为业。他曾以母亲所藏的缯帛,帮助同郡的一位叫周规的朋友,还清了所借的“郡库钱百万”。可以还清百万库钱,缯帛的数量可想而知。

今绍兴市柯桥区华舍街道,有一个叫蜀阜的地方,流传着一个凄美的故事。说的是三国蜀汉的刘备死后,其妻、孙权之妹孙尚香返回吴越之地,在华舍西边的一清幽之处隐居,建寺礼佛,祝愿蜀汉康阜,蜀阜之名由此而来。其侍女善织锦,利用当地所产之丝,织成丝锦,此锦亦被称作蜀锦。

《宋书·沈昙庆传》中载,六朝时,会稽等地“丝绵布帛之饶,覆衣天下”。

唐朝时,华舍已经“日出万丈绸”。《资治通鉴》卷二五九载,唐末,朝廷一度每十天征“越绫万五千匹”。白居易在《缭绫》诗中写道:“异彩奇文(通‘纹’)相隐映,转侧看花花不定。”越绫的精妙绝伦,由此可见。